“中国制造2.0”能否成为全球制造业的未来?

中国制造2.0:一场由人工智能增强、绿色能源驱动、以自给自足为导向的世界最强产业基地的转型。 Image: 路透社

- “中国制造2025”于2015年宣布,奠定了中国产业雄心的基调和步伐。

- 如今,这一战略正在进入一个新阶段:一场由人工智能增强、绿色能源驱动、以自给自足为导向的世界最强产业基地的转型。

- 现在的问题不再是中国能否创新,而是其正在建设什么样的创新生态系统,以及如何重新定义全球制造业。

十年前推出的“中国制造2025”在很多人眼中,是中国雄心勃勃的产业计划的象征:这是一项由国家推动的路线图,旨在将中国从世界工厂推向先进制造业的顶峰。

如今,这一战略似乎正进入一个新阶段——我们或许可以称之为“中国制造2.0”。虽然缺乏正式的名称,但其轮廓却日益清晰:一场由人工智能增强、绿色能源驱动、以自给自足为导向的世界最强产业基地的转型。从电动汽车和太阳能板,到人形机器人和企业级人工智能系统,中国正在定义竞争的规则。

这场转型正在深刻的全球变革中展开。供应链碎片化、技术民族主义抬头以及对产能过剩的担忧,共同构成了全球制造业竞争激烈的格局。然而,在这种动荡的背景下,中国仍在持续增强其产业和技术影响力。现在的问题不再是中国能否创新,而是其正在建设什么样的创新生态系统——以及这是否可能成为自由市场模型的替代范式。

中国制造2025:进步与陷阱

“中国制造2025”于2015年首次发布,旨在描绘产业转型蓝图。其目标雄心勃勃:减少对外国技术的依赖,提升中国在十大战略领域的全球价值链地位,包括半导体、先进机器人、航空航天和生物医药。受德国“工业4.0”倡议的启发,“中国制造2025”承诺到2049年中华人民共和国成立一百周年时,将中国打造为世界高端制造业的引领者。

尽管“中国制造2025”被誉为一份详细的产业总体规划,但它从来都不是一份具体的政策蓝图。相反,它更像是一份方向性的路线图,阐明了广泛的战略目标和优先领域,同时为地方政府、党政官员和国有企业设定了关键绩效指标。

这些关键绩效指标(例如在战略技术领域达到一定水平的国内市场份额)成为了动员的目标。但“中国制造2025”提供的实施指导有限,在省市层面留下了充足的解释空间,这也导致了出现政策重复和错位的可能性。从这个意义上讲,“中国制造2025”是一个信号装置:它宣告了中国的产业发展雄心,并为资源配置、政治关注和制度试验设定了节奏。

从某些方面来看,“中国制造2025”已经取得了成效。中国目前在关键绿色技术领域占据主导地位:全球75%以上的锂离子电池制造,近80%的太阳能组件生产,以及全球电动汽车产量的绝大部份份额。高铁已成为工程实力的展示窗口。在机器人技术和传感器技术领域,中国的快速发展也缩小了其与全球领先国家的差距。

但该计划也在一些关键领域未能如预期那样取得成功。中国在先进半导体和关键高端零部件方面仍然依赖外国技术。生物制药和下一代飞机的自主研发也落后于预期。

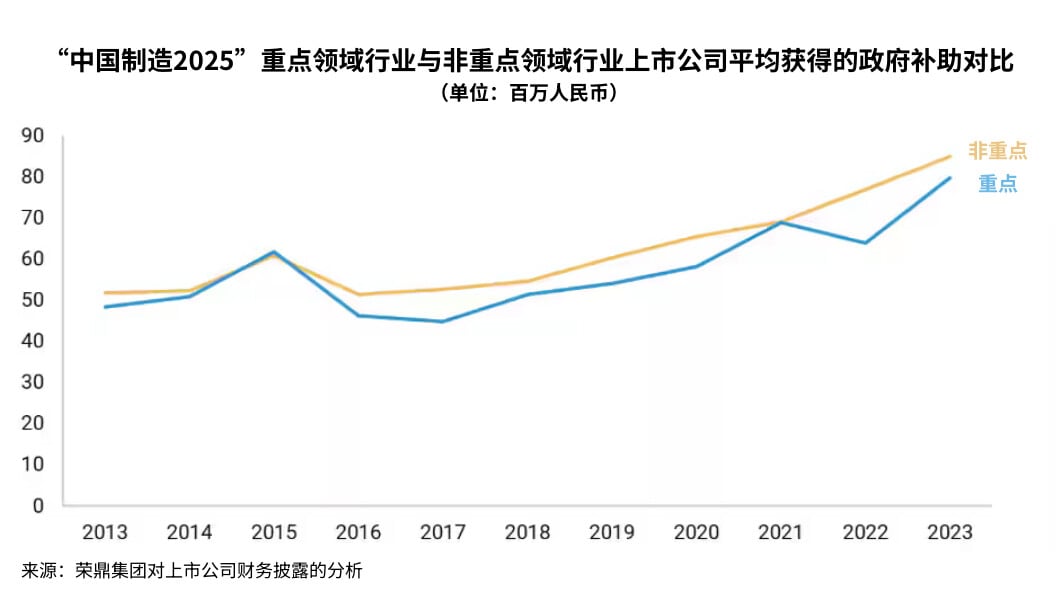

根据荣鼎咨询公司最近的报告等评估,“中国制造2025”的部分缺陷源于某些系统性设计缺陷:跨地区重复投资、地方激励机制不协调、过度依赖补贴、以及过度关注经济的生产方面而忽视家庭需求。

此外,该计划的高调推出也引发了不必要的地缘政治关注。它引发了美国和比利时对国家主导的技术重商主义的担忧,促使出口管制和投资限制出台。尽管“中国制造”的口号已从官方话语中消失,但其背后的战略雄心依然存在,只是以不同的形式继续推进。

“中国制造2025”或许更应当被理解为一个催化阶段:它是一个初步框架,有助于调动投资,促进产业升级,并灌输长远愿景。它建立了一个产业框架,使中国此后在此基础上不断完善和扩展,为进入一个更加去中心化、网络化和创新驱动的发展阶段奠定了基础。

中国产业发展势头的复合引擎

中国产业崛起最显著的特征之一是其关键行业之间的相互促进。正如普林斯顿大学研究员Kyle Chan所言,中国的创新体系并非由孤立的垂直行业组成,而是一个重叠交织、相互滋养的生态系统。一个领域(例如锂电池)的进步会在其他领域(例如电动汽车、消费电子产品和储能系统)带来溢出效益。反过来,这些领域的需求又推动了上游的规模化和进一步创新。

以智能手机供应链为例。它的发展不仅带来了更便宜、更高效的零部件,还带来了紧凑型显示屏、轻量化材料和精密制造方面的专业发展——所有这些现在都惠及电动汽车行业。同样,为电动滑板车或无人机设计的电池化学技术突破,也正在为电网规模的储能和智能能源应用提供助力。人工智能和机器人技术吸收并放大了这些协同效应,从而全面提升了自动化和优化水平。

这种系统性相互依存已成为中国产业发展势头的复合引擎。其结果不仅是更快的规模化,还加速了学习曲线、降低了成本并提高了迭代能力。它赋予中国企业战略上的自主选择权,以及在形势发生变化时迅速调整的能力——这在碎片化且快速变化的全球经济中是一项宝贵的财富。

“过程知识”和实践经验

这种生态系统优势的背后是更基础的东西:对“过程知识”的积累和深化。当西方经济体——尤其是美国——发生制造业空心化的问题时,中国却反其道而行之。它持续构建国内生产网络,稳步向上攀升价值链,同时将知识深嵌入那些构成现实世界创新基石的日常流程、工具和人员中。

“过程知识”是指在工厂车间、供应链协调,以及在原型制作的试错过程中,积累的默会、经验性知识。众所周知,它很难被整理成文,但却对将设计转化为生产、将发明转化为大规模应用至关重要。没有它,即使是最前沿的实验室也难以实现规模化。

分析师兼斯坦福大学研究员王丹在我参与制作的2023年新星纪录片《中国科技繁荣内幕》中,用烹饪做了一个令人难忘的比喻:你可以拥有最好的厨房、食材和食谱,但如果你从未做过饭,甚至煎蛋也可能做不好。光有工具和蓝图是不够的,你需要的是亲身实践的经验。

在中国,这种经验无处不在。工程师经常在设计和生产岗位之间流动。供应商和制造商在实际操作中共同合作,实时沟通。迭代的周期不再是几年,而是几周甚至几天。研发与制造的紧密结合形成了一个飞轮:生产促进创新,创新反过来又促进生产改进。在将研发和生产职能视为相互独立运作的经济体中,这种模式往往被低估。

当我们展望可能的“中国制造2035”时,这种将创新与制造融合的结构性优势可能被证明是中国最持久的隐形财富。

学习速度最快的人才能生存

中国的产业进步不仅仅是国家规划或基础设施建设的产物。新一代企业家的视野、能力和雄心壮志正在重塑“中国制造”的内涵,为中国产业的发展注入新的活力。这批新兴企业家不再局限于传统的制造业,而是更加注重整合的系统思维、精湛的技术以及构建自身的全球竞争力。

正如世界经济论坛2025年新领军者年会近期讨论所表明的那样,这些企业家正应对着一个高风险的环境:全球需求疲软、供应链多元化、贸易紧张局势持续存在。然而,许多人却表现出日益增强的信心。部分原因在于他们初创时所处的高压环境:国内市场竞争激烈,不容忍低效,并且不断变化发展。这不仅是适者生存,更是学习速度最快的人才能生存。

在电动汽车、太阳能、机器人和人工智能等领域,中国最成功的企业往往是那些学会在最小的政府支持下蓬勃发展、快速迭代和积极扩张的企业。例如,比亚迪凭借其垂直整合,不仅控制成本,还加速了创新周期,并在价格和性能上超越了竞争对手。小鹏汽车和蔚来汽车等电动汽车公司,也正在重新定义中国背景下的高端汽车——通常从一开始就将全球愿景融入其中。

同时,中国在产业成就的文化价值也得到了重新肯定。随着中国从平台经济和投机性科技转向实体经济创新,这些企业家正被重塑为国家故事的核心人物——他们不仅创造财富,也为技术主权和气候目标做出贡献。公私合作并非总是一帆风顺,但它日益体现出互补的优势:它既拥有长期的国家愿景,也展现出短期企业家的行动敏捷性。

这种转变在人工智能+、机器人技术和智能制造等“前沿”领域尤为明显。在这些领域,创业者不仅在适应现有市场,还在助力打造全新市场。他们的信心不仅源于中国的国家规模,更源于他们自身敢于尝试、快速试错和率先行动的能力。

人工智能作为基础设施和智能制造

全球关于人工智能的讨论仍然集中在人工智能作为面向消费者的产品上:聊天机器人、副驾驶、图像生成器。但在中国,一种更具结构性的观点正在逐渐占据主导地位:人工智能不再被视为一项独立的技术,而是基础设施。它是支撑下一阶段产业转型的隐形层面。

这种观点在中国制造业的整合中显而易见。在智能工厂中,人工智能可以优化能源消耗,预测维护需求,并实时微调生产。在物流领域,它以近乎无摩擦的精准度协调车队和仓库。在电动汽车和机器人等领域,人工智能与其说是一项功能,不如说是一个基础操作系统。

“人工智能+”这一术语已进入官方词汇,强调人工智能作为赋能功能的作用。正如世界经济论坛2025年新领军者年会的与会者在题为“ 人工智能+时代”的分会场中所讨论的那样 ,这一概念将人工智能定义为一种通用技术,其价值在于它能够赋能的各行各业。这不仅仅是赢得聊天机器人竞赛,而是重新定义生产力、质量和规模化定制。

同样重要的是,中国人工智能社区部分领域正在兴起的开源导向。像DeepSeek这样的模型不仅因为其性能出色,还因为其易于获取,激发了政府的热情和市场的信心。这种能力在二三线城市、中小企业和传统制造商之间的扩散,与智能手机曾经催生的更广泛的硬件生态系统如出一辙。它以其他国家中心化的人工智能战略难以复制的方式,推动了创新的民主化。

至关重要的是,人工智能与制造业的深度融合加强了软件和硬件之间的反馈循环——这一协同效应中国处于独特的有利位置。如果设计、工程和生产都发生在一个紧密的产业集群中,新的工具可以在几天而非几个月内进行现场测试和改进。这种“短周期创新”正成为中国智能产业的特色。

如果中国成功将人工智能嵌入到一种产业操作系统中,它很可能将定义“智能制造”对世界其他地区的意义。

“科技”与“产业”的界限正在消融

“中国制造2035”究竟意味着什么?显而易见,如果这一轨迹能够延续,汲取“中国制造2025”的经验教训,并借助人工智能、电气化和自力更生加速发展,那么“中国制造2035”或许将引领世界,而不仅仅只是追赶其他国家。

我们可以预见,产业领导力将被重新定义,不再仅仅依赖规模,而更多地依赖于速度、可持续性和系统整合。中国制造业可能会更加垂直整合,同时也会更加模块化、更具互操作性和数字化协同性。原本就高度密集且协同效应显著的产业集群,或许会演变成“计算区”,将实体生产与数字化协同紧密结合。

尽管出于地缘政治原因,供应链已经去风险化和多元化,但它们仍将依赖中国制造业核心地区的独特优势。以长三角和珠三角大湾区为代表的区域,将发挥创新中心的作用,推动新材料、新能源系统和新型人机界面的协同开发。

在这样的未来,“科技”与“产业”之间的界限将彻底消失。人工智能不仅仅是辅助制造业,它将成为制造业DNA的一部分。机器人技术不仅能实现任务自动化,还能塑造产品的构思、迭代和交付方式。材料科学与生物技术和环境工程融合,创造出自修复复合材料、能量生成织物或废物中性的生产循环。

标准和模式的“出口”也同样重要。与高铁和绿色能源技术一样,中国制造业的模式——高效、快速、融合人工智能——可能会成为全球南方国家乃至部分发达国家效仿的对象。“中国制造”将不再仅仅意味着成本效益,而是卓越的设计、极简的碳排放以及软件定义的制造。

当然,这一切并非铁板钉钉。但框架已然显现,势头强劲。如果说“中国制造2025”是对能力的押注,那么中国制造2035将是一场对系统协同和一致性的押注——如何构建一个能够学习、适应和自我改进的系统。

按照这一愿景,制造业不再是最终目标,而是推动其他领域共同发展的引擎。

本文作者:

郭怡广,世界经济论坛撰稿人、 “中国谈”(Sinica Podcast)播客频道主持人

本文原载于世界经济论坛Agenda博客,转载请注明来源并附上本文链接。

编辑:王灿

不要错过关于此主题的更新

创建一个免费账户,在您的个性化内容合集中查看我们的最新出版物和分析。

许可和重新发布

世界经济论坛的文章可依照知识共享 署名-非商业性-非衍生品 4.0 国际公共许可协议 , 并根据我们的使用条款重新发布。

世界经济论坛是一个独立且中立的平台,以上内容仅代表作者个人观点。

分享:

每周 议程

每周为您呈现推动全球议程的紧要问题(英文)