破除24小时经济的四大误解,构建城市新愿景

24小时经济不仅关乎夜生活。 Image: Unsplash/Chris Slupski

- 从夜生活、医疗保健、物流,到文化和社区,全方位认识夜间经济有助于提升城市包容性及居民福祉。

- 夜间工作者对城市生活至关重要,理应获得公平的薪酬、安全保障和认可。

- 创造更安全、更包容的夜间城市需要智能设计、活跃的公共空间和社区参与。

当夜晚来临,多数城市便进入“休眠”状态。公共交通班次减少,公园关闭,众多服务机构停止营业,但其实仍有数百万人在夜幕降临后继续工作、出行和聚集。全球已有80余座城市设立夜间事务专员或成立夜间事务办公室,预计到2035年全球夜间旅游市场规模将增长近两倍。

24小时经济正成为提升城市韧性、包容性和增长的关键杠杆。对政策制定者、企业和社区而言,问题已不再是选择是否参与,而是如何参与。然而,政府和企业在探索这一新领域时,仍面临阻碍前进的若干误解。

这些误解可能导致夜生活被简化为城市规划中的次要考虑,例如,忽视关键服务、劳动者及社区群体的需求,并延续过时的治理、安全与设计模式。夜生活在塑造活力城市中扮演重要角色,其机遇在于能否将其与更宏大的24小时愿景相衔接,从而推动创新、包容与社区福祉。

要真正释放24小时城市的潜力,必须从破除下述四大常见误解开始。

1. 夜间生活就是“夜生活”

人们常将夜晚想象成霓虹灯、夜店和派对的场景。然而新兴的“夜间研究”领域表明,夜间经济远不止于此。它涵盖公共服务、物流运输、医疗保健、文化活动及非正式聚会。

例如澳大利亚新南威尔士州的“24小时经济战略”将夜间定位为不仅是娱乐区域,更是支撑从通宵图书馆到文化中心的“共享公共资源”。

夜生活仍是激活更广泛夜间生态系统的关键催化剂。但拓展“夜间生活”的认知边界,能让城市规划更公平的服务体系,开拓新兴市场,并构建真正实现24小时繁荣的社区。

2. 夜晚属于娱乐,而非工作

提及夜晚,人们常联想到休闲娱乐。但对数百万劳动者而言,夜幕降临正是工作开始之时。外卖骑手、清洁工、医护人员及交通运营者维系着城市的运转。

在纽约,夜生活办公室扶持的产业年产值逾350亿美元,维系近30万个就业岗位,同时为从业者提供心理健康资源与危害减免计划。

餐饮服务人员,如调酒师、侍应生及场馆工作人员,同样在维系夜间经济中发挥关键作用。他们吸引游客并激发需求,进而带动众多其他行业。

在英国,每九人中就有一人从事夜间工作。构建24小时经济意味着将劳动者置于核心:保障公平薪酬、提供便捷交通,以及创造安全包容的公共空间。若能将这些劳动者视为不可或缺的城市公民而非单纯的服务提供者,将推动更公平可持续的增长。

3. 保障夜间城市安全意味着加强执法力度

尽管夜间安全往往被视为需增加警力部署,但众多城市的实践已证明,还有其他替代方案。

阿姆斯特丹的伦勃朗广场接待员便是典范。这些调解员和现场协调员协助民众夜间通行繁华城区,减少噪音并和平化解纠纷。

该试点项目实施后,该区域扰民投诉下降40%,酒精相关事故减少20%。这类社区主导模式既减轻了警力负担,又营造了更友好的城市环境。

真正的安全不仅关乎执法力度,更在于空间设计、社会信任与责任共担。完善的照明系统、便捷的交通网络、活跃的公共空间及专业调解员,共同构筑更安全包容的夜间环境,既支持蓬勃发展的社交生活,又为弱势群体提供保护。

4. 公共空间晚上会“休眠”

人们常误以为夜生活仅存在于俱乐部、酒吧、餐厅或私人派对等封闭场所。事实上,街道、公园和广场才是夜间经济的主战场。

投资建设包容性强、无障碍的夜间公共空间,不仅能提升安全性,更能促进社会联结与城市韧性。在迪拜和西班牙南部等地,海滩等开放区域正日益成为“气候避难所”,为日落后的高温提供避暑空间。

对于家中没有空调的人群而言,夜间明亮、温馨且安全的公共空间并非奢侈品,而是至关重要的社会基础设施。

重构夜间城市新愿景

破除这些误解,正是重新构想城市如何为所有人提供24小时服务的起点。然而城市管理者与企业往往缺乏设计有效夜间政策的数据、案例研究及实用工具。

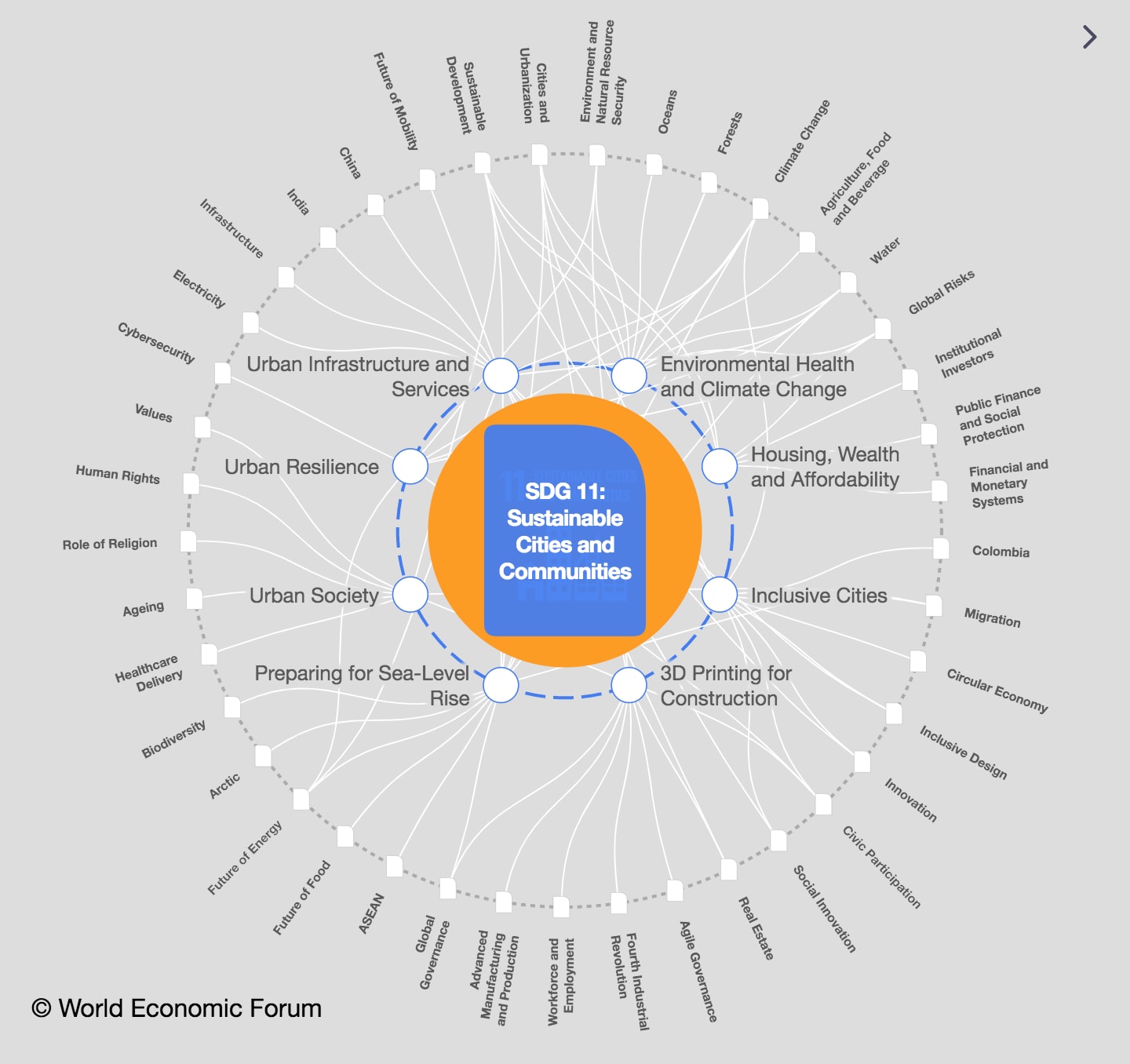

世界经济论坛的“24小时经济倡议”旨在重新构想夜间生活,将夜间生活视为包容性增长、创新和社区福祉的新前沿,而非事后考量。

该倡议近期发布的简报标志着全球行动的开端:汇聚多方利益相关者共同创建策略与解决方案共享库,在治理、交通、安全、基础设施及文化等领域建立进展基准,并推动全球城市试点合作。

我们诚邀公共与私营部门领袖、文化机构及创新者共同书写新篇章:构建协作共享平台,交流洞见与最佳实践,推进深思熟虑的战略,激活全球充满活力、韧性十足且互联互通的24小时城市。

城市不会在日落时停摆,我们的想象力亦不应止步。通过创新视角审视夜间经济,方能释放24小时经济的真正潜力。

本文作者:

Saiful Salihudin,世界经济论坛城市转型负责人

Andreina Seijas,Night Tank创始人、负责人

本文原载于世界经济论坛Agenda博客,转载请注明来源并附上本文链接。

翻译:李子健

编辑:王灿

不要错过关于此主题的更新

创建一个免费账户,在您的个性化内容合集中查看我们的最新出版物和分析。

许可和重新发布

世界经济论坛的文章可依照知识共享 署名-非商业性-非衍生品 4.0 国际公共许可协议 , 并根据我们的使用条款重新发布。

世界经济论坛是一个独立且中立的平台,以上内容仅代表作者个人观点。

实时追踪:

可持续发展目标11:可持续城市和社区

分享:

每周 议程

每周为您呈现推动全球议程的紧要问题(英文)

更多关于 城市转型查看全部

Jeff Merritt and Vivian Brady-Phillips

2026年2月1日