走进2025年十大新兴技术

《2025年十大新兴技术》报告探讨了即将对我们的生活产生重大影响的技术。 Image: 世界经济论坛

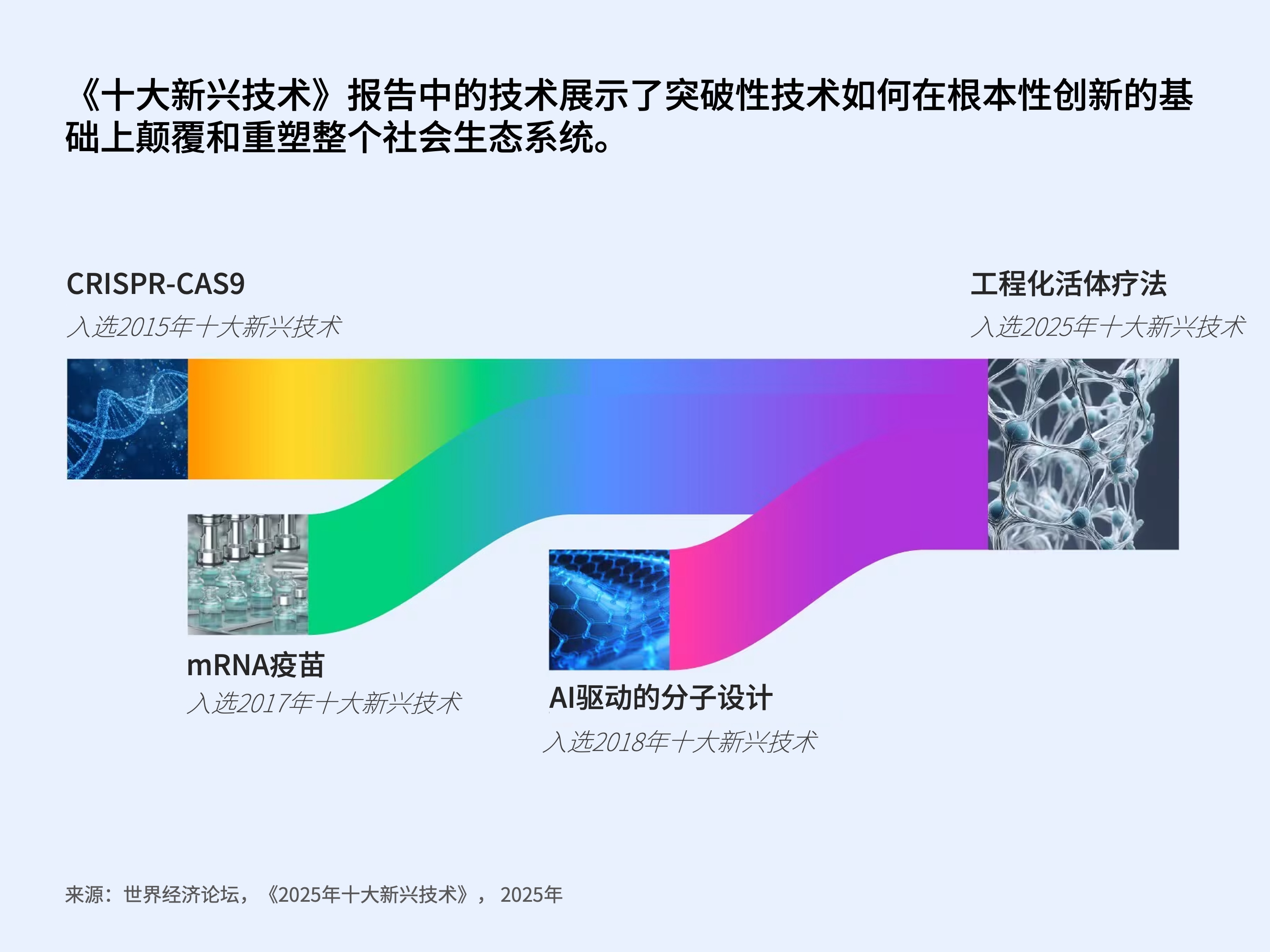

- 世界经济论坛的《十大新兴技术》报告探讨了正处于科学进展与切实影响转折点的技术。

- 人工智能、纳米技术、能源等技术领域预计将在未来三到五年内产生深远影响。

- 技术融合正在塑造一种更为综合和基于系统的技术路径,应对我们面临的最严峻的一些挑战。

今年的十项技术都是基于其新颖程度、发展水平以及为社会带来有意义益处的潜力而入选的。

“通过发现那些处于转折点上的技术,即科学成果即将发挥应用潜力,我们为政府、企业和科学界的领袖提供在快速变化的格局中作出前瞻性决策所需的洞见。”Jeremy Jurgens和Frederick Fenter在报告前言中说道。

值得关注的四大趋势

在2025年十大新兴技术中,呈现出四大趋势:

- 互联世界中的信任与安全

- 改善健康的下一代生物技术

- 重塑工业可持续性

- 能源与材料的融合

报告同时强调了日益显著的技术融合趋势。例如,AI与生物系统的结合,以及新材料在推动清洁能源方面的作用。

这些技术预计将在未来三到五年内在现实中产生影响。不久后,它们就将开始在应对虚假信息、环境污染及气候变化压力等全球重大风险方面发挥作用。

2025年十大新兴技术

1. 结构电池复合材料

传统的锂离子电池是需要占用独立空间的实体结构,而结构电池复合材料(SBC)则是一种本身既能承重、又能储能的材料,类似于碳纤维或环氧树脂。这项技术有望让电动汽车更轻、更高效,并有望应用于航空航天领域,其潜在应用包括飞机机身。

目前,结构电池复合材料尚未广泛采用,这主要是因为安全规范和标准尚不成熟。但如果相关安全法规和标准得以建立,该技术将可能在环境和经济两方面产生深远影响。

2. 渗透能发电系统

如果可以利用两个水源之间的盐度差来发电,会是什么样?这正是渗透能系统的核心理念,该系统有望产生清洁、可再生、低环境负荷的电力。

虽然这一构想最初于1975年提出,但近年来材料和系统设计的进步,已使这一想法逐渐接近现实。渗透能系统主要分为两类:压力延迟渗透(PRO),通过半透膜使水从低盐度一侧流向高盐度一侧;反向电渗析(RED),利用离子交换膜在膜的两侧移动正负电荷,从而产生电荷。

IBM荣誉首席创新官Bernard Meyerson在最近一期《达沃斯之声》播客中用更易懂的话解释道:“大自然总是试图达到平衡,换句话说,如果一边有大量淡水,另一边有大量盐水,水会移到盐水那一侧以稀释,直到两边的盐度相等。在这个过程中,水穿过膜,便产生了压力。”

3. 先进核技术

“核能正在经历新一轮的技术创新浪潮,”报告的作者在介绍这项技术时写道。在经历了一段新核电站建设相对停滞的时期后,核能的生产正逐步加快。

从替代冷却燃料到小型模块化反应堆(SMR),一系列技术进步正在全球范围内推动核能成本降低、设计简化以及发电能力的提升。

终极目标是实现核聚变,即通过氢原子的聚合来释放巨大能量。这正是法国的国际热核聚变实验堆(ITER)项目多年来努力的方向。如果实现,将为全球能源挑战提供“变革性的解决方案”。

4. 工程化活体疗法

科学家期望通过将有益细菌转变为微型药物工厂,实现从体内治疗疾病。其深远影响在于:更低成本、更有效的长期医疗解决方案。

具体方法是将包含药物生产指令的基因代码植入活体益生菌系统,如微生物、细胞或真菌中。这些系统还可以被编程设定“开关”,按需启动药物的生产。

相比传统在实验室生产药物的方式,这种体内合成疗法可降低约70%的生产成本。此外,对于需要持续治疗的患者(如糖尿病患者),这种方法还能提供更稳定、持久的药效,减少频繁注射的需求。

波士顿大学院长Mariette DiChristina在《达沃斯之声》播客中表示:“想象一下,如果你拥有了工程化的活体疗法,就像体内的小型生物工厂,能够按需为身体提供葡萄糖,这就像没有患病时身体自然会做的那样。”

5. 治疗神经退行性疾病的GLP-1类药物

一种新近研发的药物类别,最初用于治疗2型糖尿病和肥胖症,即胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1 RAs),如今在治疗脑部相关疾病(如阿尔茨海默病或帕金森病)方面具有前景。

研究表明,GLP-1 RAs可减少大脑中的炎症,并促进清除有毒蛋白质,而这些因素若不加干预,均有可能诱发上述疾病。全球目前有超过5500万人患有痴呆症,因此,此类药物将带来显著的社会及经济效益。正如DiChristina 所说:“想一想那些照护者,以及他们需要花费的时间,这些时间本可以用于其他更有生命力的事情。”

6. 自主生化传感

这类设备能够自主且持续地检测并量化特定的生化参数,例如疾病标志物,或检测水体中的化学变化来识别污染。它们通常配备无线通信能力和自持供电系统,能够实现不间断的实时监测。

该技术已在一些特定应用中取得初步成果,最典型的是糖尿病管理中使用的可穿戴式血糖监测仪。如今,随着多个相关领域的进步,这项技术正开始应用于更多目标与场景,例如更年期护理和食品安全等。

7. 绿色固氮

固氮是指将大气中的氮转化为氨的过程,是化肥生产的基础,而化肥又支撑着全球约50%的粮食产量。当前的固氮工艺消耗着全球约2%的能源,并由此带来了巨大的环境影响,而新兴的绿色固氮技术正是为了解决这一问题而生。

这些新方法包括用生物基或仿生系统替代现有工艺,例如利用工程化细菌和酶来固氮,并采用阳光或绿色电力等清洁能源作为能量来源。

8. 纳米酶

纳米酶是一类在实验室中合成制造的、具备类酶功能的纳米材料。与天然酶(由生物体产生)或人工合成酶(生产成本高昂且工艺复杂)相比,纳米酶具有更高的稳定性、成本更低、制造更简便等优势。

它们的作用类似催化剂,可以促进与酶相同的化学反应,但由于更耐受极端条件,可应用于更广泛的场景。应用领域涵盖从治疗疾病到净化水质、保障食品安全等。目前,一些纳米酶已进入临床试验阶段,针对癌症和神经退行性疾病的治疗。然而,要实现纳米酶的广泛应用,仍需克服一定的技术和伦理挑战。

9. 协同感知

虽然单个传感器已广泛应用于我们的日常生活中,但以AI为代表的技术进步,正通过构建传感器网络创造出全新的协作机遇。这些互联传感器有望改变城市运作方式,并优化组织的数据决策流程。

以城市交通为例,联网的红绿灯可以结合交通摄像头和环境传感器的数据自动调整灯时,从而缓解拥堵、减少污染。其他应用场景还包括:矿井测绘、环境监测、风暴系统分析等。

10. 生成式水印

在深度伪造和合成媒体泛滥的时代,这项技术的出现恰逢其时。它能为AI生成的内容添加不可见标签,从而更容易识别内容是否真实,有助于打击虚假信息、提升网络信任度。

Meyerson 描述了这一技术在图像中的应用方式:“在人眼无法分辨、但计算机却能解析的像素级别上……你可以在图像中嵌入一个签名,‘嗨,我是由AI生成的’。”

目前,多家头部科技公司正逐步将水印技术集成到产品中。但这项技术仍面临一些挑战,例如应用不统一、用户试图移除或伪造水印等。此外,也存在一定的伦理问题,例如将真实内容误标为AI生成。

本文原载于世界经济论坛Agenda博客,转载请注明来源并附上本文链接。

翻译:狄陈静

编辑:王灿

不要错过关于此主题的更新

创建一个免费账户,在您的个性化内容合集中查看我们的最新出版物和分析。

许可和重新发布

世界经济论坛的文章可依照知识共享 署名-非商业性-非衍生品 4.0 国际公共许可协议 , 并根据我们的使用条款重新发布。

世界经济论坛是一个独立且中立的平台,以上内容仅代表作者个人观点。

实时追踪:

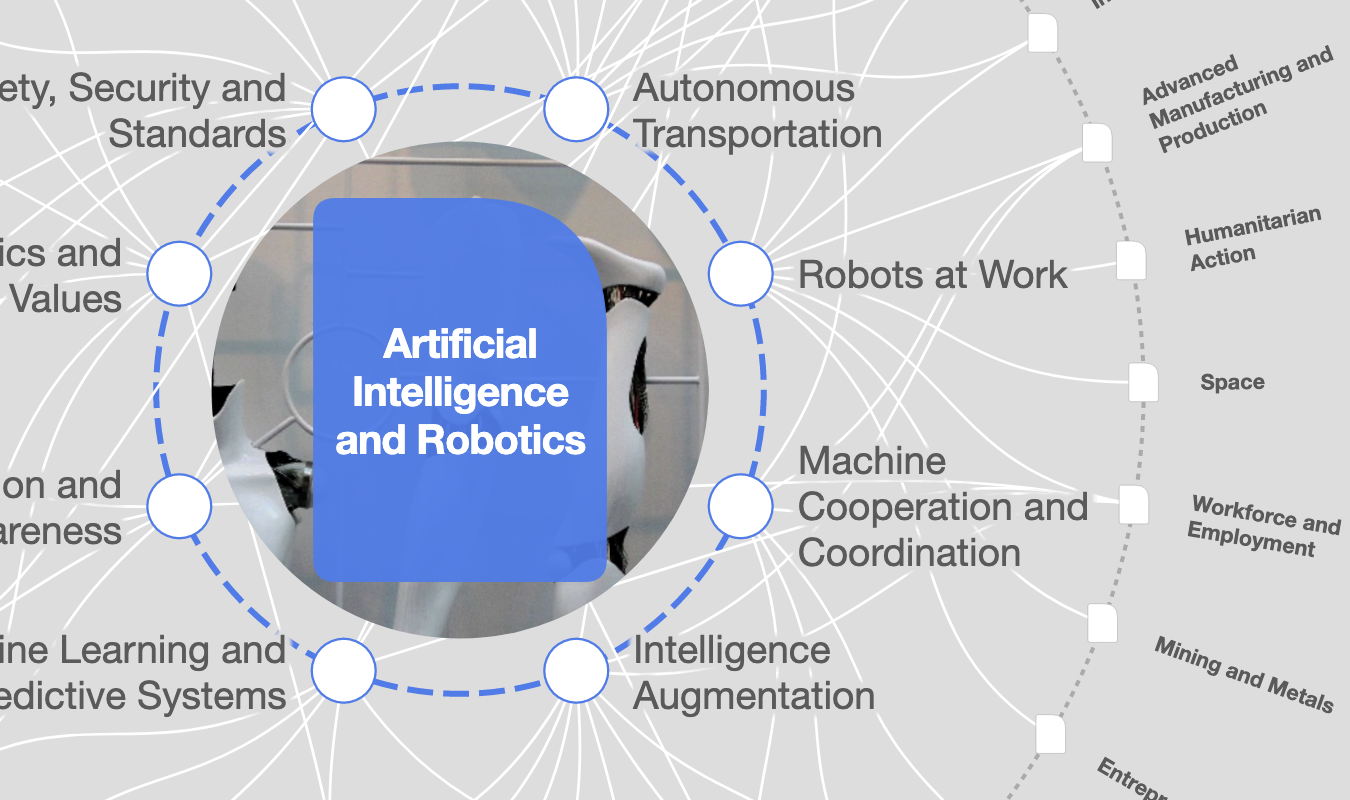

人工智能与机器人

分享:

每周 议程

每周为您呈现推动全球议程的紧要问题(英文)