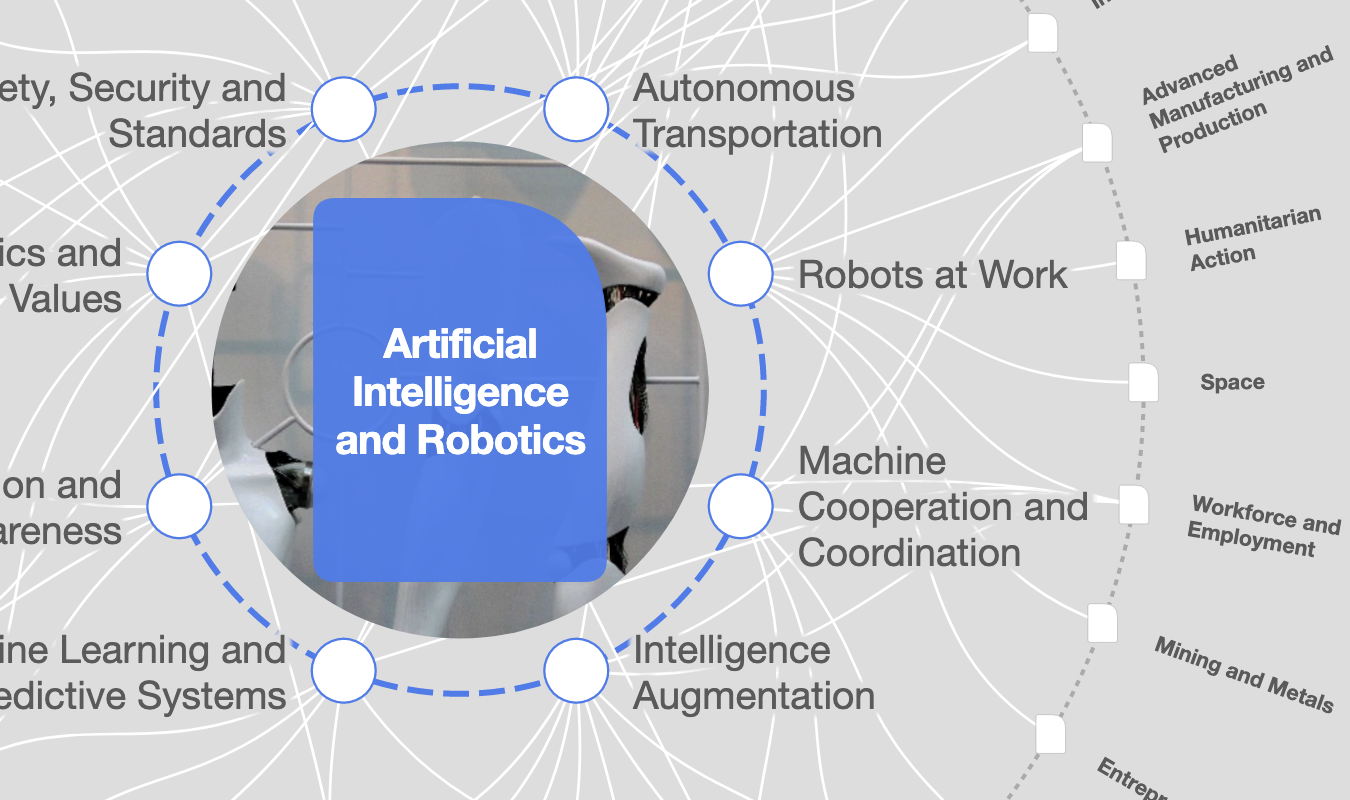

到2040年,全球可能会有数十亿个人形机器人投入使用

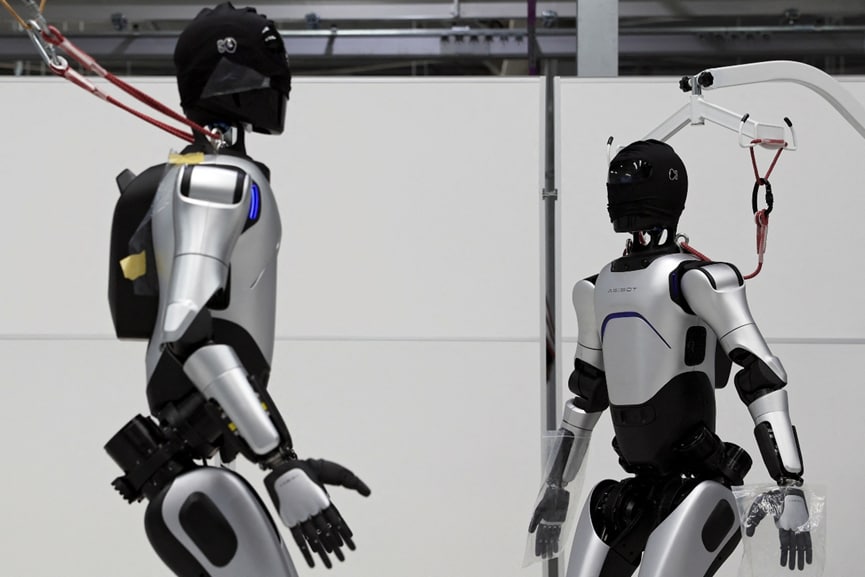

中国上海AgiBot工厂的人形机器人。 Image: 路透社/ Florence Lo

- 到2040年,全球可能会有数十亿个人形机器人投入使用,其工作范围将远超当前的工厂机器人。

- 这些机器人有望彻底改变医疗保健、公共空间维护、零售服务和私人助理等多个领域。

- 企业和个人都能从人形机器人中受益,但要拥抱这场变革,必须建立明确的护栏机制。

201年谷歌的AlphaGo系统战胜了世界顶级围棋选手柯洁,引发了全球对人工智能认知能力的讨论,而最近在北京半程马拉松比赛中,人形机器人直接与人类同场竞技,则标志着一个根本性的新进展。

早期的机器人原型仅限于受控演示,但此次比赛——有21台人形机器人完成了21公里(13英里)的赛程——凸显了它们正日益融入人类环境。

这一演变与电动汽车(EV)的崛起相呼应,后者已对德国等传统汽车强国造成了冲击。那么,人形机器人是否也能重新定义全球市场和工业生态系统?

人形机器人如何变革行业

顾名思义,人形机器人是一种外形类似人类并能模仿人体动作的机器人。作为一种专业服务机器人,它的设计初衷是为了与人类协同工作,提升各种场景中的生产效率。

依托先进的AI技术,这类机器人能够感知周围环境、做出决策、规划行动并自主完成复杂任务。得益于快速学习与适应能力,人形机器人正以前所未有的速度进化。

分析师预测,人形机器人有望在未来十年内成为我们日常生活中常见的事物。预计到2040年,全球将有数十亿台人形机器人投入使用,其工作范围将远超当前的工厂机器人,涵盖医疗保健、公共空间维护、零售服务及私人助理等多个领域。

高盛(Goldman Sachs)预测,到2035年,人形机器人市场规模可能达到380亿美元,而《财富商业洞察》(Fortune Business Insights)则预测该市场将以每年近50%的速度增长,在2032年达到660亿美元。

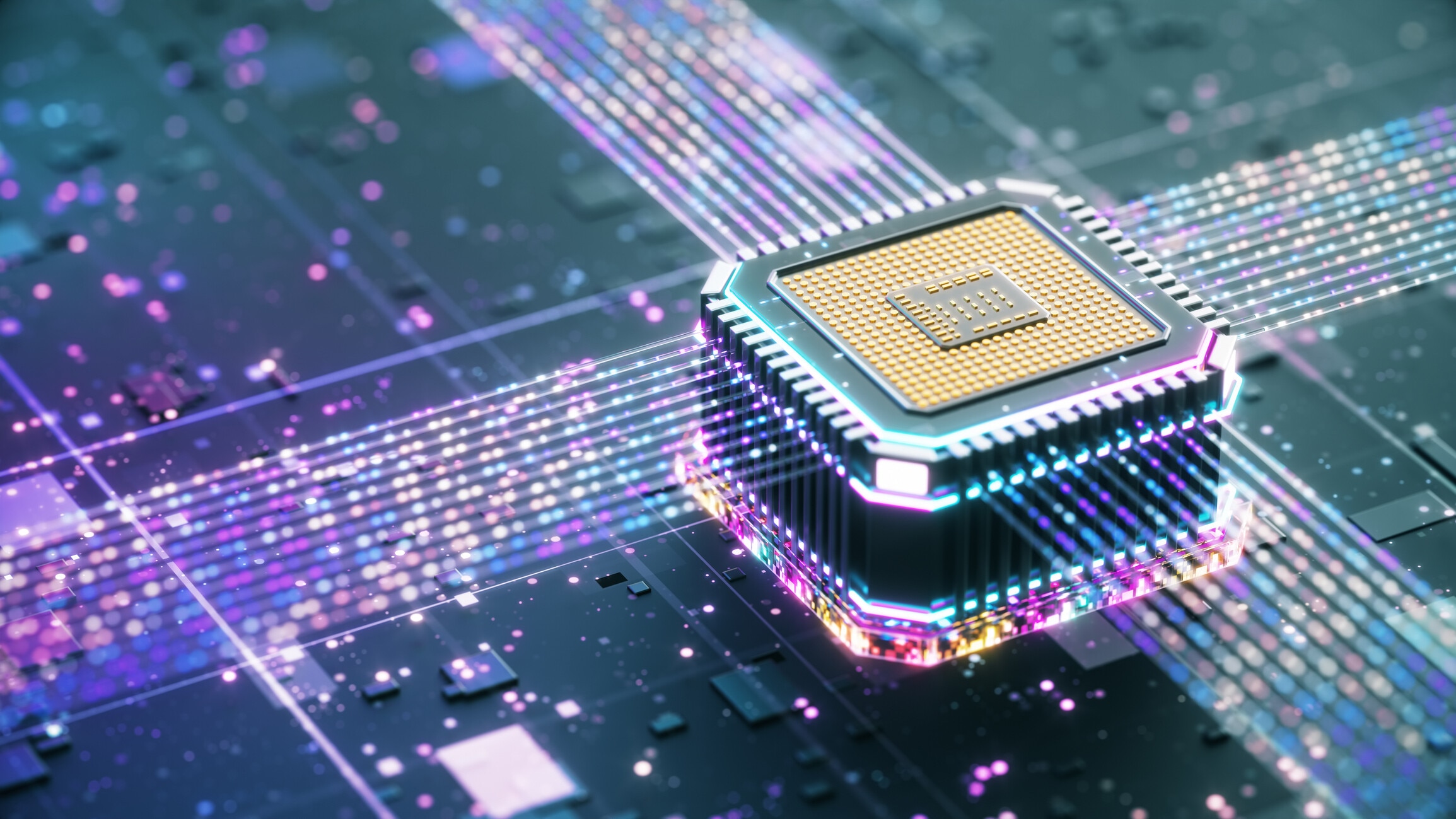

人形机器人的多功能性依赖于一个复杂的跨行业供应链,涵盖半导体、AI系统、执行器(将能量转化为运动或力量)和传感器。这些机器人需要大量高性能芯片用于运动控制、感知和决策,这意味着随着人形机器人市场的扩张,半导体行业将迎来前所未有的增长。

与此同时,AI技术的进步也已将人形机器人从实验室推向市场,引发了科技界的广泛关注。特斯拉的Optimus、OpenAI支持的Figure AI以及宇树科技(Unitree Technology)的人形机器人等突破性项目,加速了商业化和大规模生产的努力,使曾被视为只存在于幻想中的机器日益接近日常现实。

随着人形机器人在日常生活中的日益普及,全球劳动力市场将面临挑战与机遇并存的局面。社会需要制定新政策,并应对其伦理与经济影响。这项快速发展的技术因此也预示着一个令人兴奋却又复杂的未来——应用场景的不断扩展将推动市场增长。

尽管有人担忧工作被替代和对技术的过度依赖,但劳动者也将从中受益。增强人类能力可使工作更具成就感和生产力,同时,机器人能承担更多危险任务,提升工作场所的安全性。

此外,企业也有望因此提升客户体验,并催生新岗位——如机器人培训、监控与协作——确保人类在未来劳动力中仍占据核心地位。

全球人形机器人竞赛加剧

生成式AI的突破性进展极大加速了人形机器人的开发进程,且这一势头从未减弱。在这场全球竞赛中,中国和美国企业处于领先地位,引领着AI市场和人形机器人的创新。

根据斯坦福人工智能指数报告,83%的人工智能知识产权和90%的知名基础模型都来自中国和美国,法国以5%位列第三。这其中包括大型语言模型、强化学习、神经网络和数千种传感器,这也表明此类机器人的开发几乎全部来自中国或美国。

在这一变革性领域,中美竞争激烈,而中国的快速崛起尤为引人注目。市场预测凸显了这一增长趋势:中国人形机器人市场预计将从2024年的27.6亿元人民币(约合3.7756亿美元)激增至2029年的750亿元人民币(约合102.6亿美元)。

这将占据近三分之一(32.7%)的全球市场,巩固中国作为全球领导者的地位。这一增长得益于政府的支持政策、世界一流的基础设施以及在专利申请方面的绝对领先地位——过去五年,中国已注册5688项人形机器人专利,几乎是美国申请总数(1483项)的四倍。

人形机器人开发的最新进展,如中国研发的马拉松机器人,表明这个国家不仅仅是在加入这场竞赛,更是在这场价值万亿元的技术赛道上引领潮流,再次重塑了整体行业格局。除开拓新领域外,中国也正挑战着韩国、德国和美国等工业强国在实际应用中的领先地位。

人形机器人的未来发展之路

人形机器人有望在多个领域重塑劳动力格局。在危险的工业操作中,机器人可以承担高风险任务,减少人类接触危险环境的风险,并显著降低职业伤害率。

同时,在需要细致的个性化服务(如养老护理和客户互动)的领域,它们为劳动力短缺提供了可扩展的解决方案,同时提供定制化的陪伴服务。这种双重能力对德国、日本、韩国和中国等人口快速老龄化的国家尤为重要,这些国家的人口结构压力正加剧劳动力挑战。

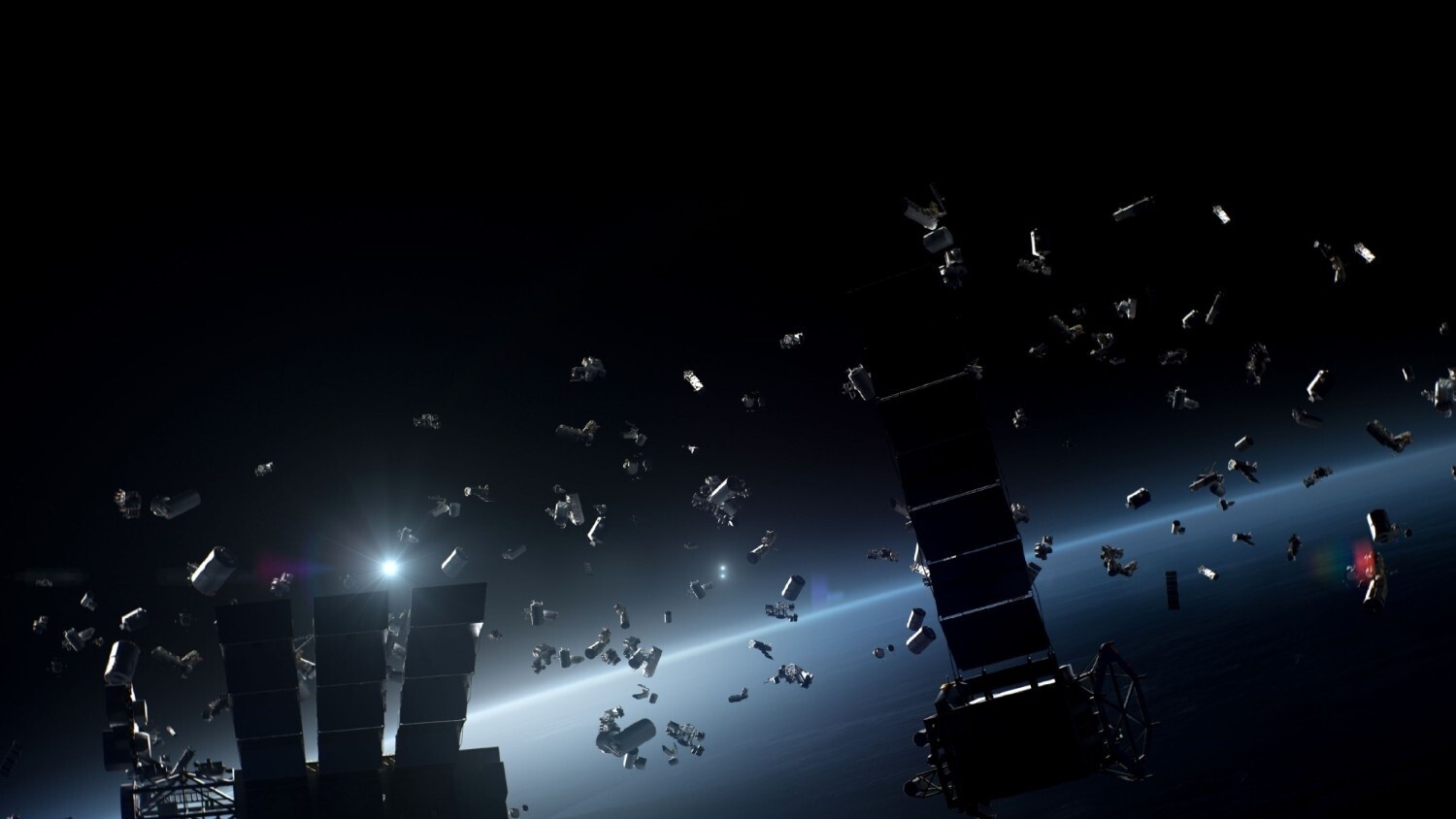

未来,跨制造商、跨国的人形机器人系统将在统一的运营环境中实现无缝互操作性,通过协调的数字生态系统推动可持续增长。

亚马逊当前的部署提供了一个前景预览:75万台机器人分布在九个专业类别中,协同工作以支持包裹履行和交付。如今,该公司正进一步突破界限,试用人形机器人进行最后一公里配送——将其与人类司机协同部署,同时给多个地址提供服务。尽管项目仍处于受控测试阶段,其实验目的是为了证明机器人能够应对现实世界中的变量,并在短期内补充而非完全取代人类角色。

机器人生态系统之间的无缝协作不仅是技术兼容性的问题,还可能重塑行业利用全球创新的方式。这些互联系统有望为一个新时代奠定基础,其中AI驱动的机器人技术将成为普遍的生产力倍增器。

人形机器人开发需要护栏机制

然而,我们不能忽视挑战,这包括隐私和数据风险、可靠性问题、就业机会流失及经济连锁反应。

更根本地,技术的最大承诺在于推动社会进步和提升人类福祉——这一承诺在人形机器人技术中得到了完美体现。这些技术奇迹已经在革新各行各业——从极端环境中的危险任务,到家庭环境中的亲密角色,再到在线配送服务。

然而,社会和行业需要明确的护栏机制来拥抱这一变革。由于人形机器人能够独立在环境中活动,它们必须遵守社会规范,确保行为安全、合乎道德且可预测,尤其是在私密的家庭空间中。

为避免好莱坞和科幻小说中描绘的灾难性场景,故障保护机制至关重要。其实施需采取多层次策略:工程师设计技术防护措施,企业落实安全协议,政府建立监管框架。最后,人类也需接受安全使用和与人形机器人沟通的培训。

人形机器人并非未来概念,它们已然存在,将对社会和工业产生极为深远的影响。我们不应只是被动的观察者,而必须学会与它们协作。无论是企业还是个人,都可通过将人形机器人融入生产、服务、专业领域甚至日常生活,获得巨大益处。

本文作者:

柯曼(Clas Neumann),SAP全球高级副总裁

本文原载于世界经济论坛Agenda博客,转载请注明来源并附上本文链接。

翻译:孙芊

编辑:王灿

不要错过关于此主题的更新

创建一个免费账户,在您的个性化内容合集中查看我们的最新出版物和分析。

许可和重新发布

世界经济论坛的文章可依照知识共享 署名-非商业性-非衍生品 4.0 国际公共许可协议 , 并根据我们的使用条款重新发布。

世界经济论坛是一个独立且中立的平台,以上内容仅代表作者个人观点。

实时追踪:

人工智能与机器人

分享:

每周 议程

每周为您呈现推动全球议程的紧要问题(英文)